PDF/X入稿が普及し、印刷工程での出力トラブルは減少しました。

しかし、制作段階でPDFを書き出す際にもトラブルが発生します。

主な事例とその解決方法について紹介します。

印刷の入稿データとしてネイティブデータが主流だった頃は、使用フォントやリンク画像不足などによる出力トラブルが絶えませんでした。

そのため現在では、ネイティブデータから書き出したPDF/Xを印刷会社へ入稿するというフローが一般的になっています。PDF/Xは印刷用途を目的に作られたPDF規格であり、フォントや画像がPDFファイルに内包されているため、印刷工程でのトラブルは大きく減少しました。

しかし、制作工程でネイティブデータからPDF/Xを書き出す際にも、様々な出力トラブルが発生します。PDF/X入稿の普及により、印刷工程でのトラブルが減った分、制作工程で編集者や制作会社がそれらを発見し修正する、また発生を防止する責任が生じたとも言えます。

PDF出力における主なトラブル事例と、当社が行っている防止策などについてご紹介いたします。

【事例1】特色と透明効果の同時使用によるトラブル

InDesignやIllustratorは、ぼかしやドロップシャドウ、光彩などの透明効果機能で、非常に多彩なビジュアルが簡単に作成できるようになっています。しかし、この透明効果とスポットカラー(特色)を併用すると起きるトラブルがあります。

プロセスカラー(CMYK)で印刷する商品であるにもかかわらず、データ上はスポットカラーで設定されているオブジェクトを含むデザインデータが多く存在しています。こういったデータが印刷工程に入稿された場合、通常、RIP(Raster Image Processor)でスポットカラーが自動的にプロセスカラーへ分解されます。この処理の際に、スポットカラーに設定されている透明効果が無視されてしまい、デザイナーなどのデータ制作者が意図した仕上りになりません。

当社では、入稿されたすべてのデザインデータについて、商品の仕様に適合しているかどうかチェックしています。印刷で使用されない特色が使われている場合は、ネイティブデータ上でプロセスカラーに分解しておくことにより、印刷工程での出力トラブルを回避しています。

【事例2】複雑なパスデータのPDF書き出しエラー

Adobe の一連のDTP アプリケーション(InDesign、Illustrator、Photoshop)は近年、1年に1回のサイクルでバージョンアップを行っています。その頻度は他のWeb系や映像系のアプリケーションに比べて高いと言えます。バージョンアップする度に高機能になっていきますが、その分、生成されるデータも複雑になっていきます。Illustratorもベクター系アプリケーションとして、より高い表現力を持つようになり、ブラシやパターンなどで様々なグラフィックが簡単に作成できます。また、多くのWebサイトで無料のパターン素材などを手軽に入手することが可能です。

しかし、これらのオブジェクトは複雑なパスで描かれているものが多くなっています。パスとは線や図形の描画データのことで、極端に複雑なパスを持つオブジェクトをPDFやプリント出力する際、PDF書き出しエンジンやRIPの処理能力の限界を超えてエラーが発生します。

こういった場合、ネイティブデータを作り替える必要があります。パスの複雑さが原因でエラーが発生しているので、対策としてはラスタライズ(画像化)するのが一番の方法です。具体的には、IllustratorデータをPhotoshop形式に書き出しビットマップデータ化してしまいます。

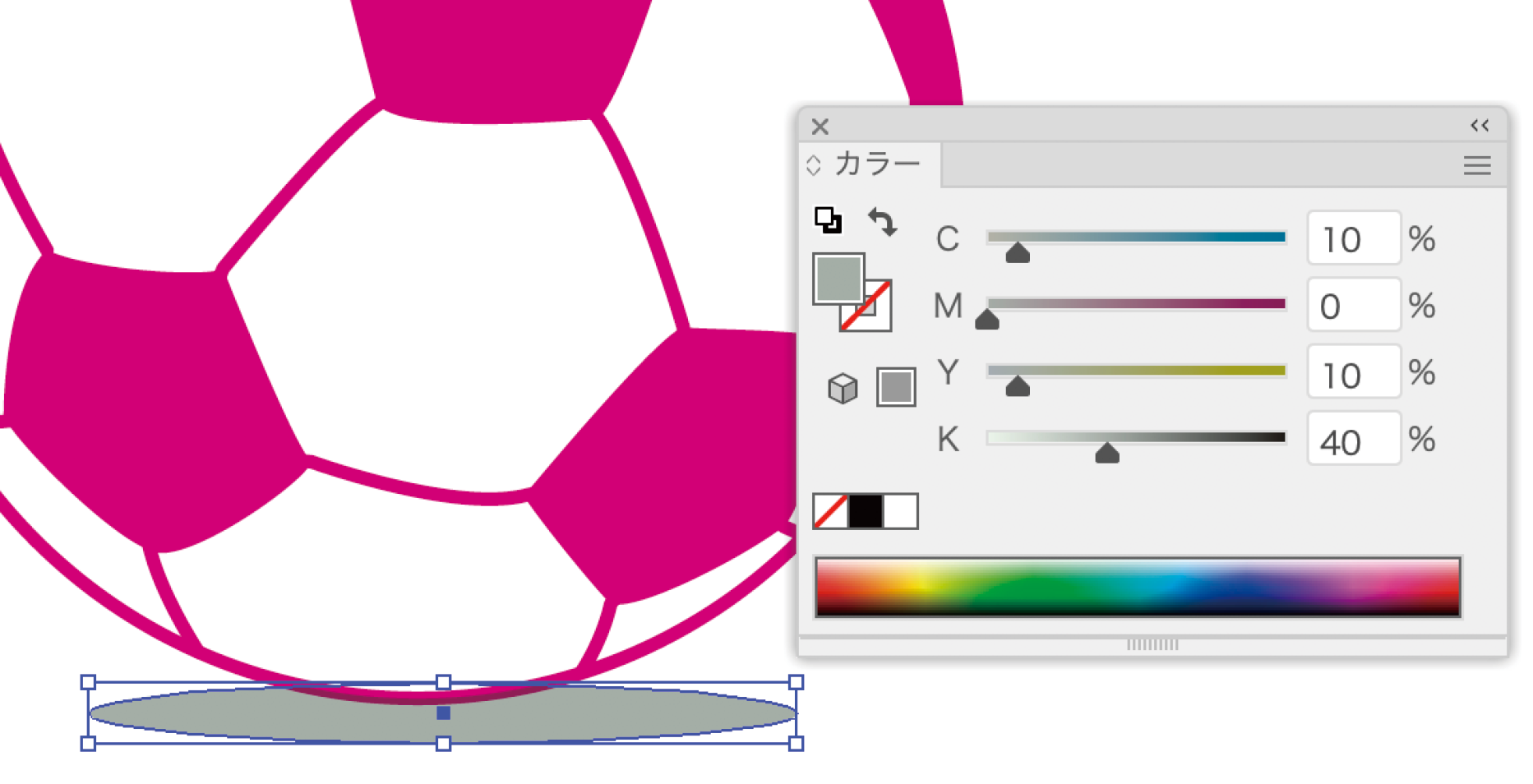

【事例3】2色に見えるが実際は4色のイラストデータ

2色刷りの印刷物の場合、実際の刷色は何であれ、ネイティブデータはシアン+スミもしくはマゼンタ+スミの2色で作成されます。そこに挿入されるイラストも同色のデータになっていなければいけませんが、特色で作成されていたりRGBで作成されていたりと、トラブルの原因となる恐れがあるデータも少なくありません。一見すると、シアンもしくはマゼンタとスミで作られているように見えるデータも、実際に色の成分を調べてみるとイエローが多く含まれていることもあります。そういった場合、データと異なる色で印刷物が刷り上がってしまいます。

これを防ぐため当社では、InDesignの分版プレビュー機能で余計な色成分が混入していないか目視確認を行うことを、すべての作業において義務付けています。また納品前には、PDF制御の専門ソフトウェアであるPitStopによる機械的な検査を実施し、作業者が目視で発見できないような微細なエラーも見逃さないようにしています。

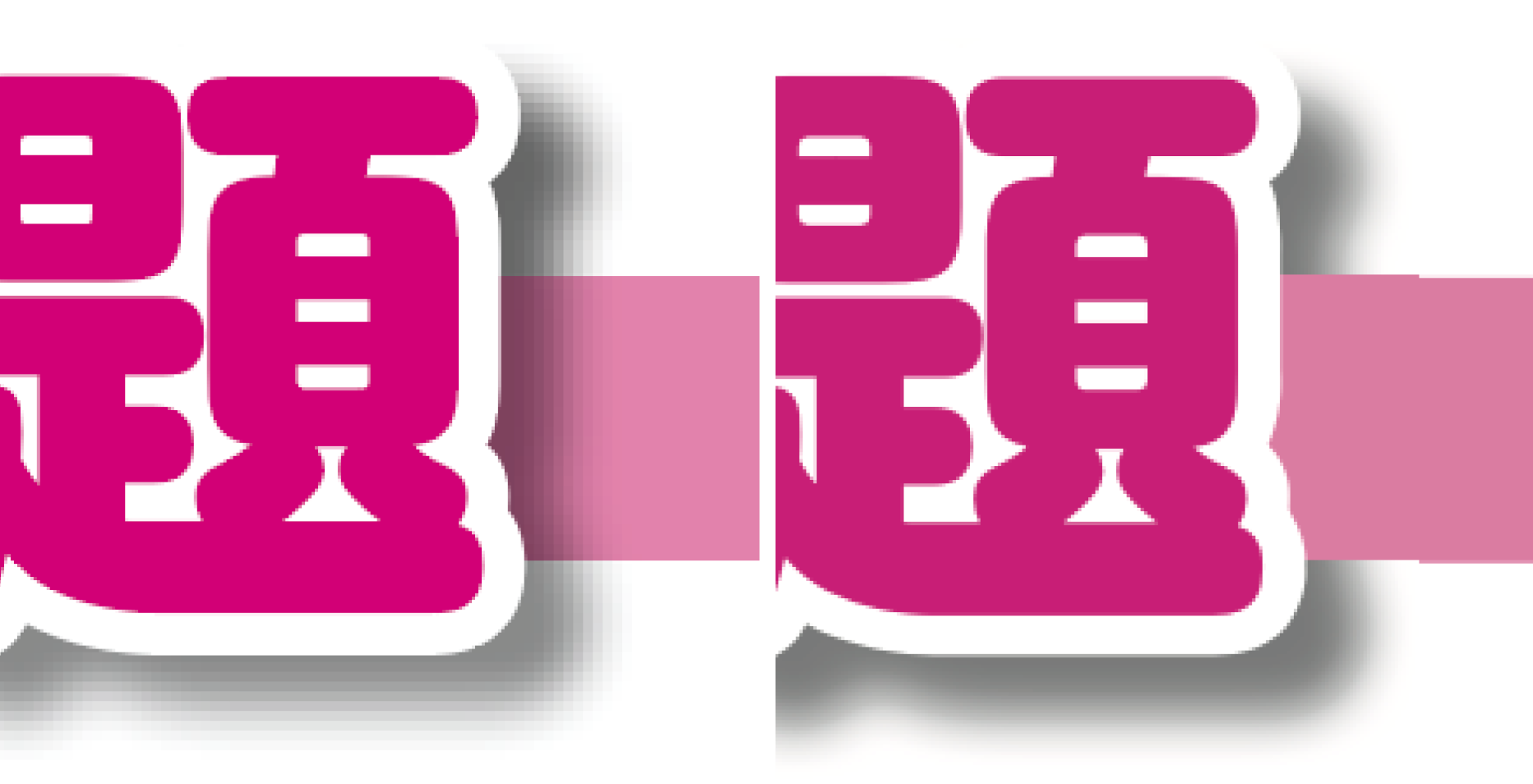

【事例4】印刷工程でフチどり文字にツノが発生

文字をアウトライン化しフチどりを付けたデザインは、雑誌の見出し部分などで頻繁に行う手法ですが、この処理がトラブルを発生させる要因になることがあります。InDesignやIllustrator、Acrobatのモニター画面や通常のプリントアウトでは確認されなかったツノのようなものが、印刷工程のRIPを通すことで現れることがあるのです。

この現象は、パスが極端に鋭角で繋がっている箇所に発生します。太めの書体で出現率が高いですが、正確な発生条件は明らかになっていません。これを防ぐには「線」パレットの「比率」の設定を小さくするか、「角の形状」の設定をマイター結合以外にすることで、見た目のデザインを大きく変更せずに回避することが可能です。当社では、ツノ発生の可能性が高いと思われるアウトライン化されたフチ文字に対して、以上のような設定の変更を行っております。