学参英語の組版には様々な基本ルールが存在しています。

当社は長年の経験からそれらをマニュアル化することで、

効率的で美しい英語組版を実現しています。

明昌堂の英語組版の特徴

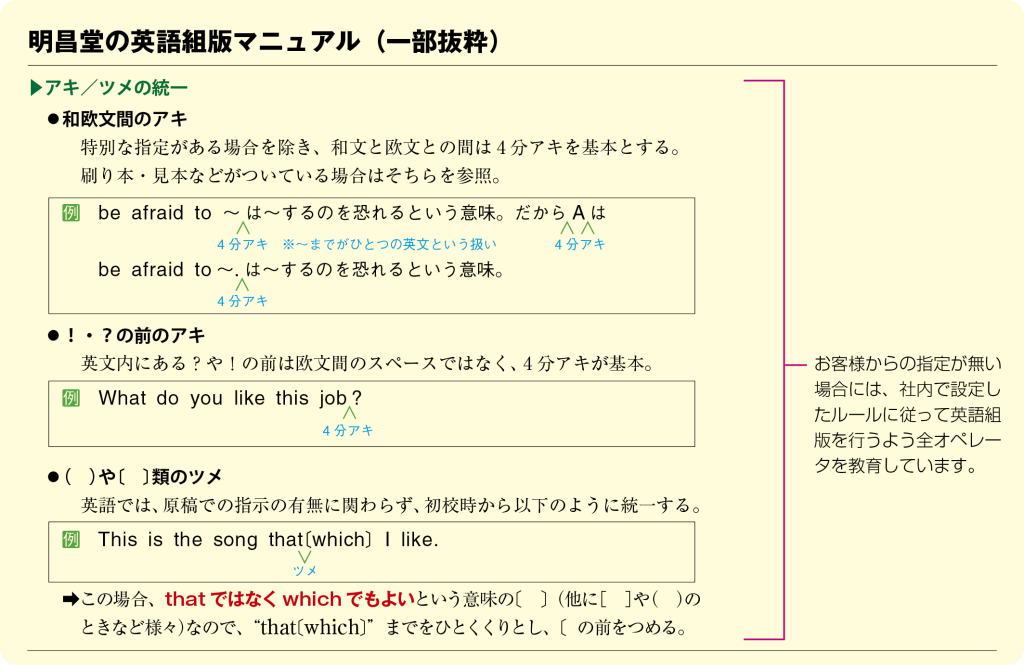

当社では学参英語組版のルールをマニュアル化し、安定した品質を実現しています。また、これらのルールに則りInDesignに各種設定を施すことで、複数のオペレータが作業をする際にも統一が保てるようになっています。

・和欧文間、英文中のアキ

・約物のツメ設定

・単語間の間隔

・英文内で使用する特殊文字

以上のような点で会社独自の規則を設けています。下にご紹介するのはその一例です。もちろん、お客様のハウスルールがある場合はそちらに従いますのであらかじめご指示をいただいています。

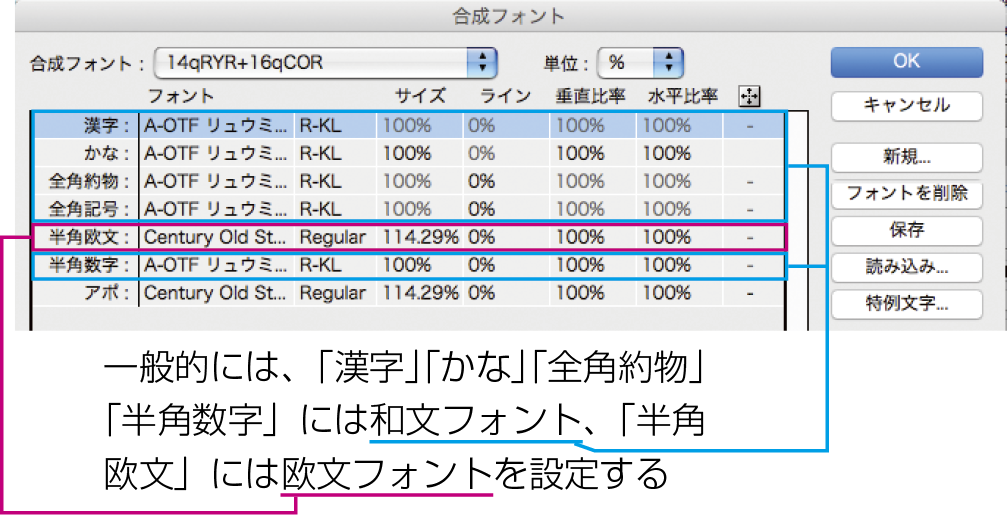

合成フォントの設定について

英語の組版とはいえ、そのほとんどが和欧混植になります。一般的に、英語の書体はセリフ系であればCenturyやTimes、サンセリフ系であればHelveticaなどが使用されます。和文フォントに収録されている英語の書体はあまり使われません。実際の作業時には、和文には和文フォント、欧文には欧文フォントが自動的に選ばれるような設定をします。これが「合成フォント」です。

InDesignは、「漢字」「かな」「全角約物」「全角記号」「半角欧文」「半角数字」という分類毎に別のフォントを設定する合成フォントの機能を持っています。また、フォントサイズやベースラインなども細かく設定できます。

欧文フォントは和文フォントに比べ字体が若干小さく作られているため、同じQ数で合成フォントを作成すると、欧文が少し小さく見えてしまいます。見た目を揃えるために、合成フォントのフォントサイズの設定を1〜2級程度大きくなるように設定します。

また、合成フォントには「特例文字」という機能が備わっています。この機能を使って、設定した特定の文字のみ別の書体にすることができます。例えば、大文字の「I」(アイ)だけはひげ付きの書体にしたい、といった場合に活用します。

欧文合字について

欧文合字とはOpenTypeフォントが持つ機能です。「f」と「i」や「f」と「l」などが隣り合った場合に、自動的に繋がってデザインされた文字(合字)に置き換えられます。

欧文のみの組版では一般的に欧文合字を使用するのですが、近年の日本語組版(和欧混植)ではあまり使用されなくなっています。特に、英語の教科書や学参書籍では原則、合字を使用しません。

日本語組版は両端揃えで組む「箱組」が基本です。そのため、1行の中に欧文が入ることによって自動的に字間が調整され、字送りが広がる場合には欧文合字が意図せず外れてしまうことがあるのです。こういった理由もあり欧文合字はあまり使われなくなったのですが、InDesignのデフォルトの設定では欧文合字が適用されるようになっています。また、欧文合字を使用したことによる文字化けが発生するという現象も確認されています。そのため、当社では初期設定で欧文合字の設定を外しております。

当社の組版ルールや合成フォントの設定、欧文合字の設定などは、デザイナーとも共有しておくことをおすすめします。これにより、デザイナー様は文字組に関しては注意を払わずデザインに集中することができますし、当社での組版もスムーズに行えます。事前にお客様の組版ルールに沿った設定のInDesignテンプレートデータをご提供することも可能です。お気軽に担当営業までご相談下さい。

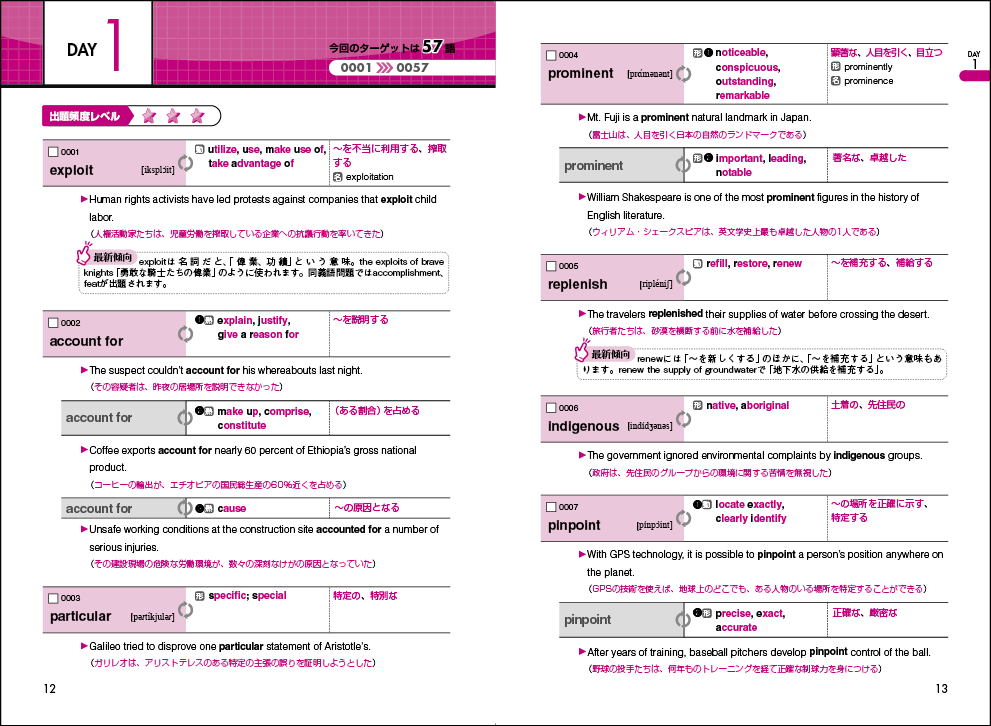

語学書自動組版の豊富な実績

当社は語学書や英語教材で、多くの自動組版の実績がございます。太字や色文字、品詞記号などが入り混じる複雑なレイアウトも効率的に作成できます。原稿作成前にご相談いただければ、商品毎に最適な作成方法をご提案いたします。

自動組版の紙面例

流行の手書き風イラストにも対応

最近の学参書籍デザインは「とっつきやすく温かみのある手書きノート風」がトレンド。そのような紙面ではイラストカットも当然ながら手書き風がマッチします。当社にもそのようなタッチのイラストレーターが在籍しておりますので、イラスト作成も是非ご依頼下さい。