現在、多くの業種で導入され、活用されている生成AI技術。

書籍や雑誌制作にどのように、またどのくらいAIが活用できるのか、

今回は自動着色について検証を行いました。

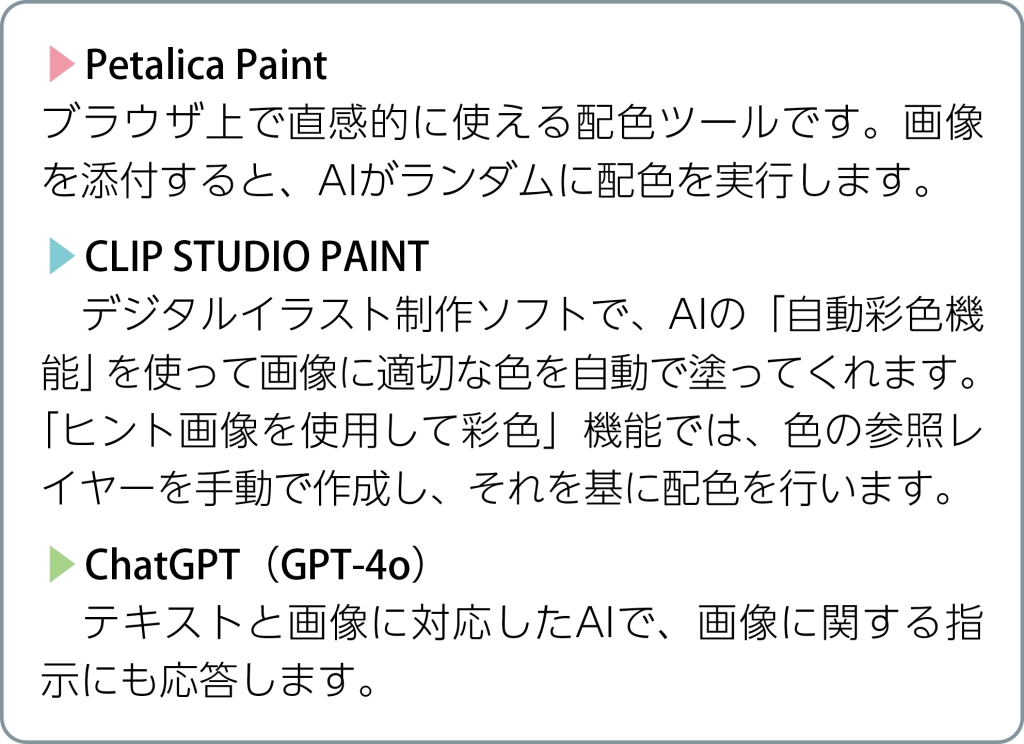

AI自動色付けソフト・サービス

装丁デザインやイラストの配色設計、彩色は主にAdobeのアプリを使用して行いますが、とても手間のかかる作業です。

この作業をAIによる自動着色を使って効率化に行えるかどうかを検証しました。今回は、以下の3つのAIソフト、AIサービスを試しています。

イラスト着色検証

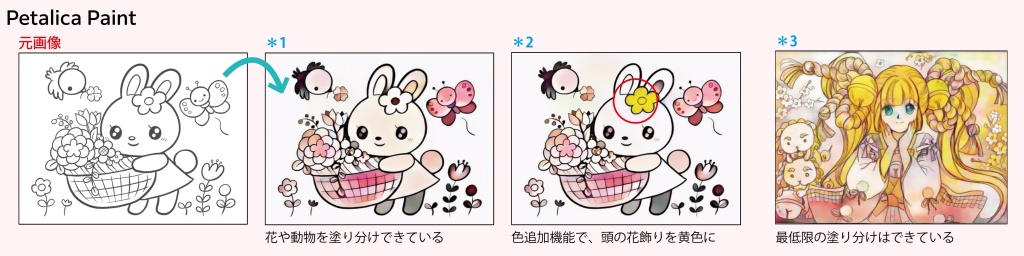

Petalica Paint

やや不自然な箇所もありますが、花や動物を個別の物体として識別できているようです。*1

また、このツールには局所的に指定色を加える機能もあり、試験的に頭の花飾りに黄色を加えました。*2

花の着色には成功しましたが、やや周囲に干渉しています。細部の調整は難しそうです。

やや複雑なイラストで試したところ、髪と服と肌、それぞれを認識して着色できています。*3

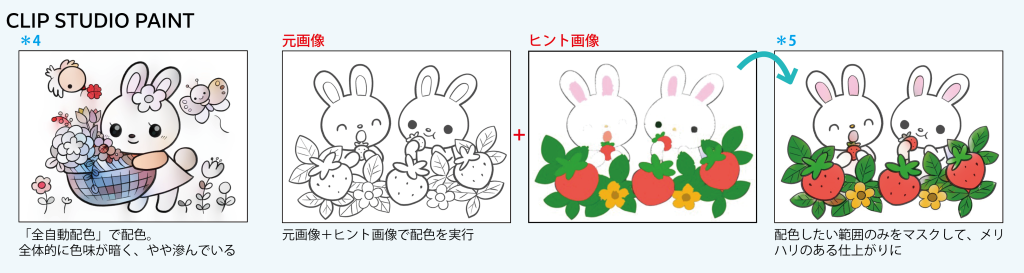

CLIP STUDIO PAINT

「全自動彩色」を実行したところ、全体的に配色が不適切で、色が滲んでいる結果になりました。*4

次に「ヒント画像を使用して配色」を試しました。「ヒント画像」とは、配色の参考として元画像の上に配色したい色を置いた参照画像のことです。色の指定は比較的うまくいきました。また、色の滲みは細かくマスクをかけることで改善できました。*5

Petalica Paintと比較すると、着色を制御しやすく、また意図的な色指定が可能な点でこちらの方が実用性は高いと思われます。

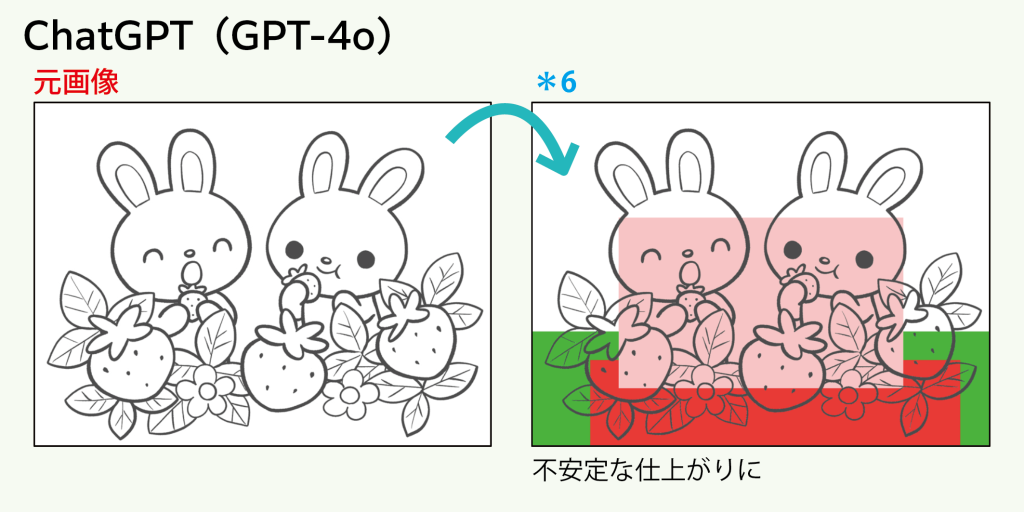

ChatGPT(GPT-4o)

画像を添付し、配色に関するおおまかな指示を行いましたが、現時点ではGPTの配色技術は十分な精度に達しておらず、実用的なレベルで活用することはできませんでした。*6

ChatGPTが利用する“DALL·E”(画像生成AI)は、主に「テキストから画像を生成する」ことを目的としたモデルですが、画像に対しての配色には現時点では対応できていないようです。

AI配色では、対象に適さない色が付けられることがあります。これはAIが文脈や状況を理解できないためです。現状のAIは線画の特徴(四角い・丸い・大きいなど)に基づいて処理を行い、キャラクターや物体が持つ意味を高い精度で識別できません。例えば*4でウサギの腕のみ異なる色で着色されるのは、AIが対象を「腕」として認識せず、単なる図形として処理した結果だと考えられます。また、AIはイラストを平面として捉えるため、陰影など光源を考慮した着色が難しいとされています。

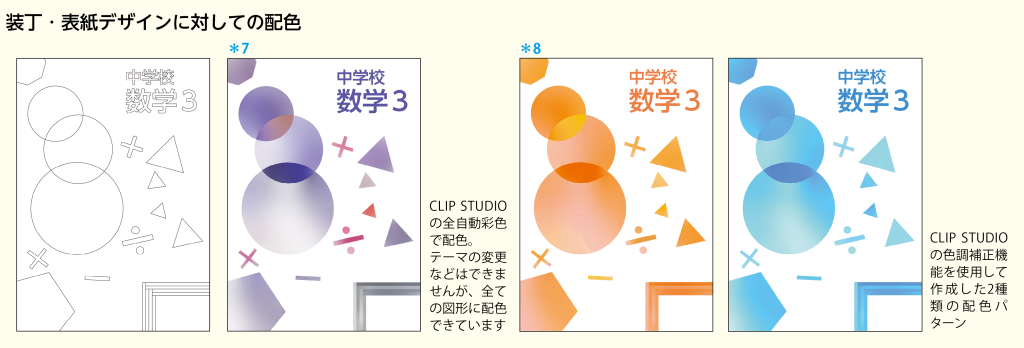

装丁・表紙デザインへの活用

イラスト着色にある程度の実用性が認められたCLIP STUDIOを使用し、教科書の表紙などのシンプルなグラフィックデザインへの自動配色も試してみました。*7

暖色、寒色といったデザイン配色テーマを指定できるかを調べたところ、他のサービスも含めイラスト生成AIのような指示入力機能がなく、複数の配色パターンを生成することはできないようです。

また、CLIP STUDIOの「全自動彩色」は同じ画像であれば同じ配色になり、配色をコントロールすることができません。これは、CLIP STUDIOの自動配色機能が、画像に基づいて決められたアルゴリズムに従って色を塗るプロセスを使用しているためと思われます。そのため、同じ画像に対しては常に同じ結果を生成します。

もちろん生成された画像をアレンジすることはできます。CLIP STUDIOの色調補正機能を使って別バージョンを作成しました。*8

まとめ

ここまでご覧いただいたとおり、AIを活用した着色は今のところ実用的なレベルには達していません。実際にこのような作業を行う場合は、まだどうしても人間による事前設定や事後の調整が必要です。

しかしながら、AI技術は将来書籍制作にとっても欠かせないものとなっていくはずです。当社では、今後もAIを従来の工程に上手に取り込むことで品質やスピードの向上、またデザイナー、イラストレーターの作業効率化を図っていきます。