近年、官公庁の掲示物、広報物等のユニバーサル対応が進んでいます。

出版物においても、新規顧客層の獲得、企業イメージ向上などの

効果が期待できるユニバーサルデザイン。当社の関連サービスを紹介します。

ユニバーサル社会とは

ユニバーサル社会とは、「年齢、性別、障害、文化などの違いに関わりなく誰もが地域社会の一員として支え合うなかで安心して暮らし、一人ひとりが持てる力を発揮して元気に活動できる社会」のことです。

私たちが作成している書籍コンテンツは、文字や写真といった視覚から得られる情報を伝える役割を持っています。しかし、視覚に何らかの障害がある人にとっては健常者と同様の情報を得ることができません。

印刷物のユニバーサル対応は、おもに視覚障害のあるユーザーのための支援策となります。今回は、これらユニバーサル対応コンテンツへの当社の取り組みをご紹介します。

Uni-Voice

Uni-Voiceは、印刷物の文字情報をQRコードのような二次元コードに変換し、それをスマートフォンアプリや専用装置で読み取ることで、音声を出力するプログラムです。

特定非営利活動法人日本視覚障がい情報普及支援協会が開発したもので、何らかの障害により文字を読み取れない、仕事や観光で来日して日本語が読めない、などのハンディキャップがある人への情報伝達を、音声によってサポートしてくれます。Uni-Voiceは一つのコードに800〜1000文字の情報を収録できます。通信環境不要でオフラインでも利用でき、多言語にも対応しているという特長を持っています。

身近な採用例として、ねんきん定期便、個人番号(マイナンバー)通知書など官公庁が発行する文書、社会インフラにおいては水道検針票、防災情報などが挙げられます。現在では観光パンフレットや掲示板に、またインバウンド向けに多言語化して利用されるシーンも増えてきました。

音声コードを読み取るためのアプリが、障害者向けの「Uni-Voice Blind」、一般向け多言語対応の「Uni-Voice」の二つです。

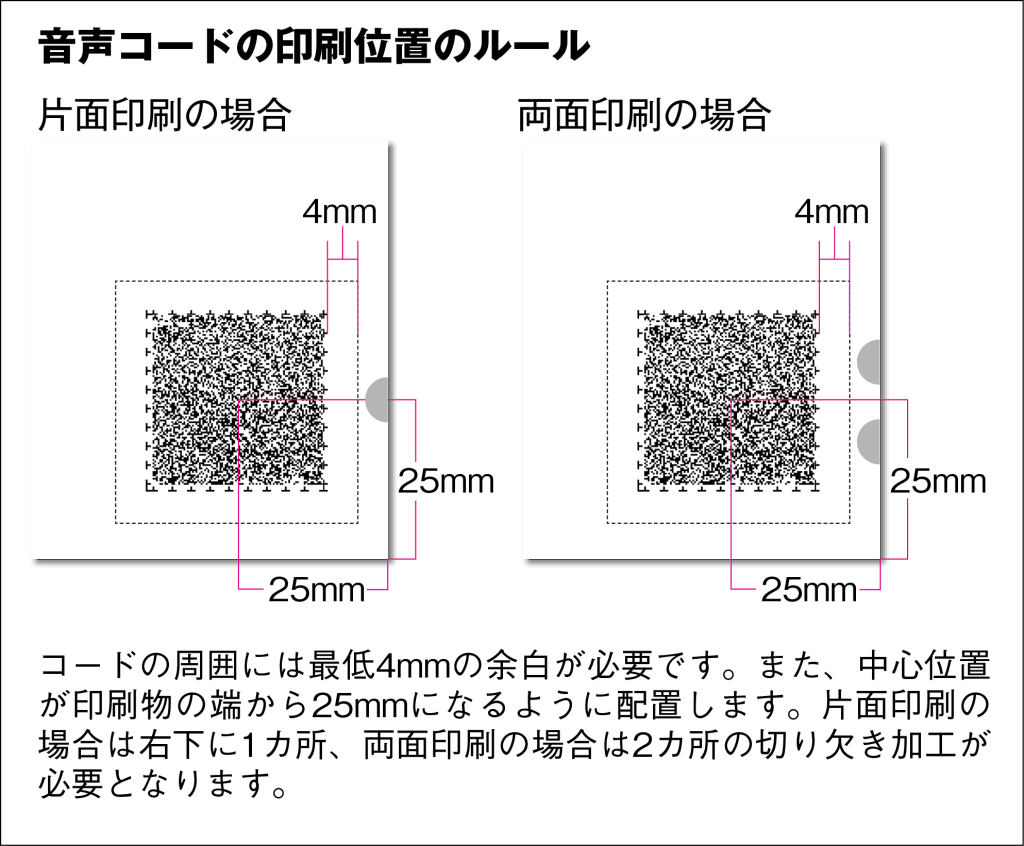

印刷物にコードを入れても、それがどこにあるのか視覚障害者には分かりません。そこで、手探りだけで見つけられるよう紙の右下に切り欠き加工を入れるのがルールとなっています。

当社ではテキストデータからUni-Voiceコードを作成することが可能です。

カラーユニバーサルデザイン

現在、国内に一般と異なる色覚を持った方が500万人以上いると言われています。遺伝性のものが多いと言われていますが、白内障などの目の疾患によって後天的に色覚に障害を負うこともあります。

色覚に障害があっても一般の人と同じように商品やサービスを利用できるような工夫をカラーユニバーサルデザインといいます。

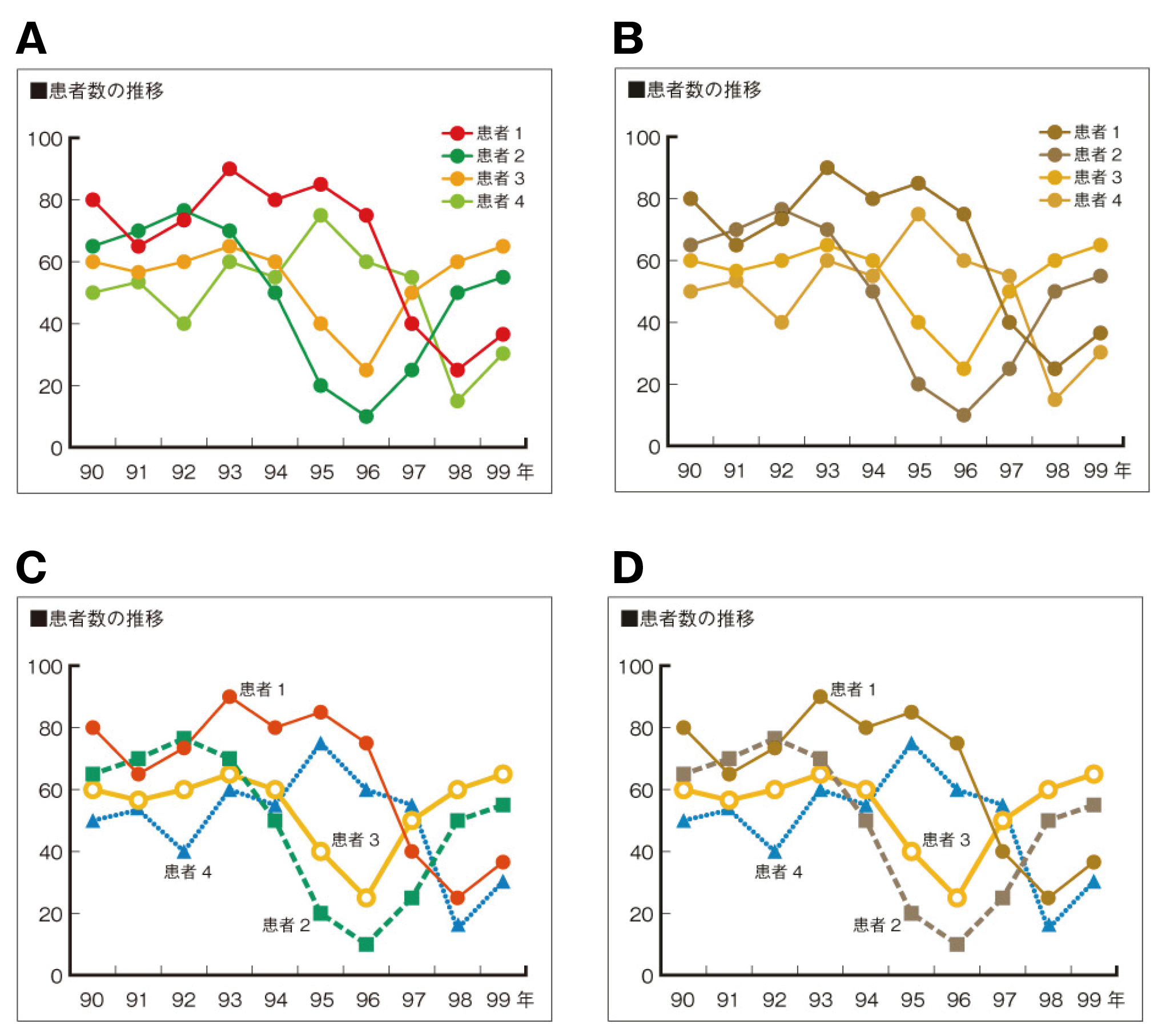

当社ではシミュレーションソフトを使って、色弱者に見えている色を疑似再現することができます。色覚のタイプ別にそれぞれの見え方を確認し、色や形状を調整することによって、色覚障害から生じる見えづらさや分かりづらさを、紙面デザインから排除することができます。

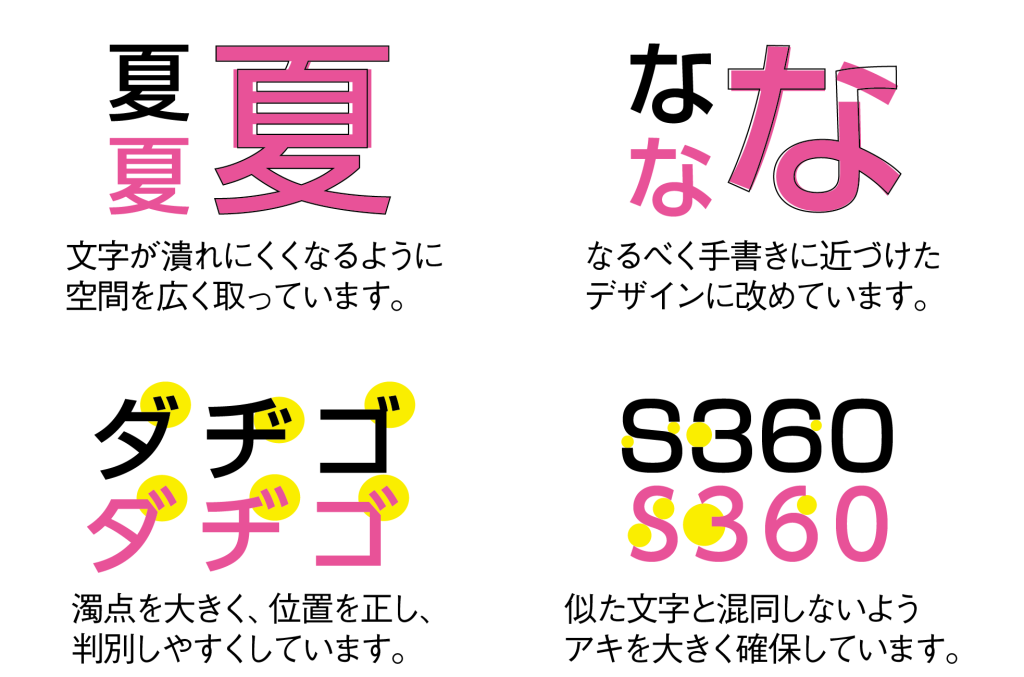

UDフォント

UDフォントとは「Universal Design Font(ユニバーサルデザインフォント)」の略で、「使いやすさ、見やすさ」に配慮し設計されたフォントです。2006年に松下電器とフォントメーカーであるイワタが共同開発しました。

特に意識していなくても、私たちは日々多くの情報を文字から取得しています。雑誌や書籍など文字そのものを読むためのメディアはもちろんですが、どこかへ移動する際には案内板や道路標識を、商品を購入する際には仕様や金額をやはり文字で確認しています。その文字自体が分かりにくければ、情報伝達の精度が低下してしまいます。そのためUDフォントには、漢字とかなの大きさ、空間の広さ、文字の形、線の太さや長さなど細かい部分にまで配慮がなされています。

近年では主要フォントメーカーごとに様々なUDフォントがラインナップされており、当社ではすべてのUDフォントが使用可能です。

ユニバーサル社会に対応したコンテンツの制作をお考えの際は、是非当社へご相談ください。