書籍の誌面に頻繁に使われるパーツをフォント化することで

組版の生産性向上やミス防止を図ることができます。

当社のフォント作成技術を活かした事例を紹介します。

フォント作成による組版の効率化

現在主流のOTF(オープンタイプフォント)には、かなや漢字、アルファベットといった文字だけでなく、様々な記号やピクトグラムなど、非常に多くの図案が揃っています。それらは文字としてだけではなく、誌面デザインの一部として利用されることも少なくありません。

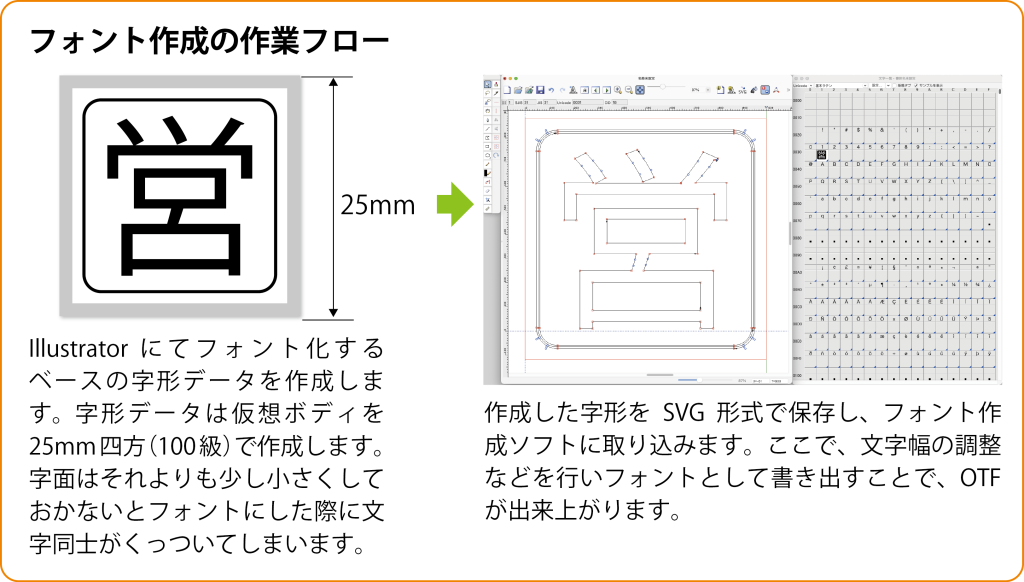

当社ではオリジナルのフォントを作成することが可能です。頻繁に誌面で使われるパーツをフォント化することで作業の効率化を図っています。パーツをフォント化すると、文字と同様にInDesign上で色を設定できたり、サイズの変更ができるようになります。また、文字のようにキーボードで打ち替えることで、簡単に他のパーツに切り替えることができます。

最大のメリットは、フォントであるため他の文字に追随して移動するという点です。文章の修正を行った際、記号だけが元の場所に残ってしまうという事例は以前から多くありました。現在では、例えば旅行ガイドブックで使われるピクトグラムなどはほぼフォント化されており、そのようなミスが起こりにくくなっています。

一点注意したいのは、そのパーツが単色であることがフォント化の条件だということです。多色のものはフォント化できません。

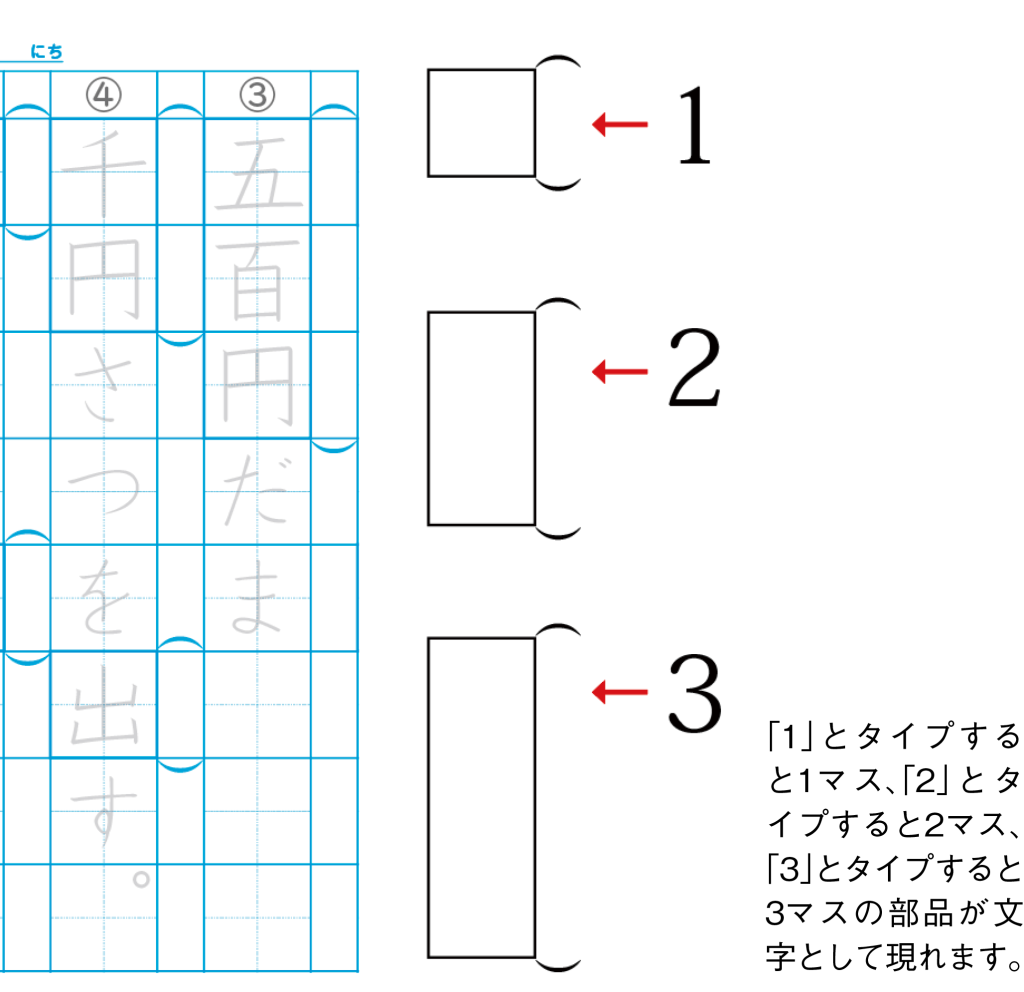

裏面でも紹介していますが、将棋のコマのフォント化は作業効率を大きく向上させました。これはオセロのコマやトランプ、麻雀パイなどにも応用できるでしょう。学参書籍で多く使われる回答欄は一般的には矩形(正方形・長方形)で描きますが、これもフォント化することで作業時間を短縮することができました。このほかにもアイデア次第で様々な活用ができる可能性をパーツのフォント化は秘めています。

フォントの著作権について

フォントを作成したり使用したりする時に留意しなければならないのが著作権です。

少し分かりづらい部分がありますが、基本的にタイプフェイス(字体)には著作権はありません。なぜなら文字は情報伝達の手段として万人の共有財産とされるべきものだからです。しかし、データとしてのフォントは著作物としてみなされます。そのため、フォントデータを改編したり複製し配布することは著作権の侵害にあたります。

国内最大手のフォントメーカーであるモリサワの利用規約では、自社フォントの字形をベースにして作成したフォントは、正式なライセンス契約をしているPCにインストールして使用することが許可されています。また、出力センターや印刷会社などに渡すことも問題ありません。

当社が作成したフォントは権利関係の面でも安心してご利用いただけます。

事例紹介

解答欄で使用するマス目フォント

学参書籍で多く使われる回答欄。これらのほとんどが単色の部品です。従来の組版方法では描画ツールで矩形を描いたり、フォントをアウトライン化したものをオブジェクトとして配置していました。これをフォントにすることで、文字をタイプすれば解答欄を簡単に作ることができます。

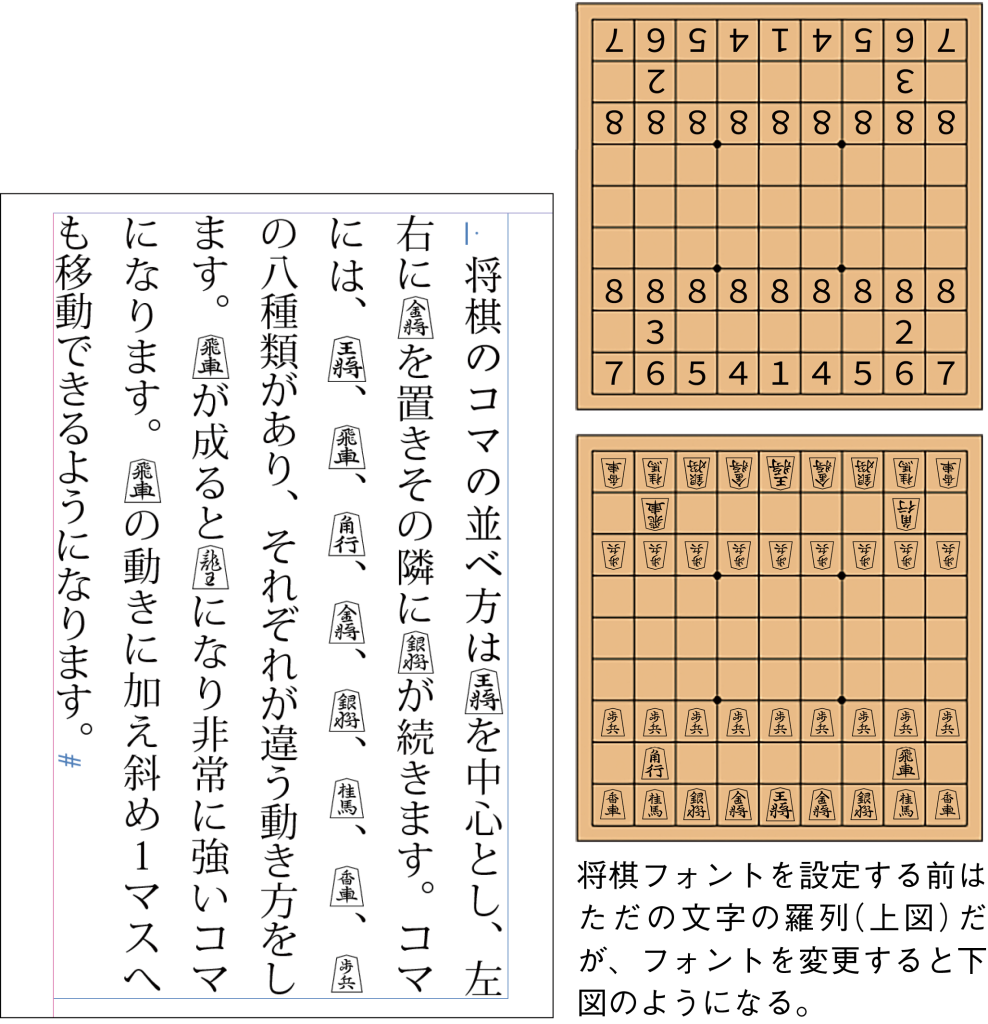

将棋のコマをフォント化

将棋の解説書では、本文中だけでなく図中にも多くのコマが登場します。これらをすべてオブジェクトとして文章中に挿入するのは非常に手間がかかります。フォント化することで文字と一緒に流し込みができます。図版の作成も効率化できました。

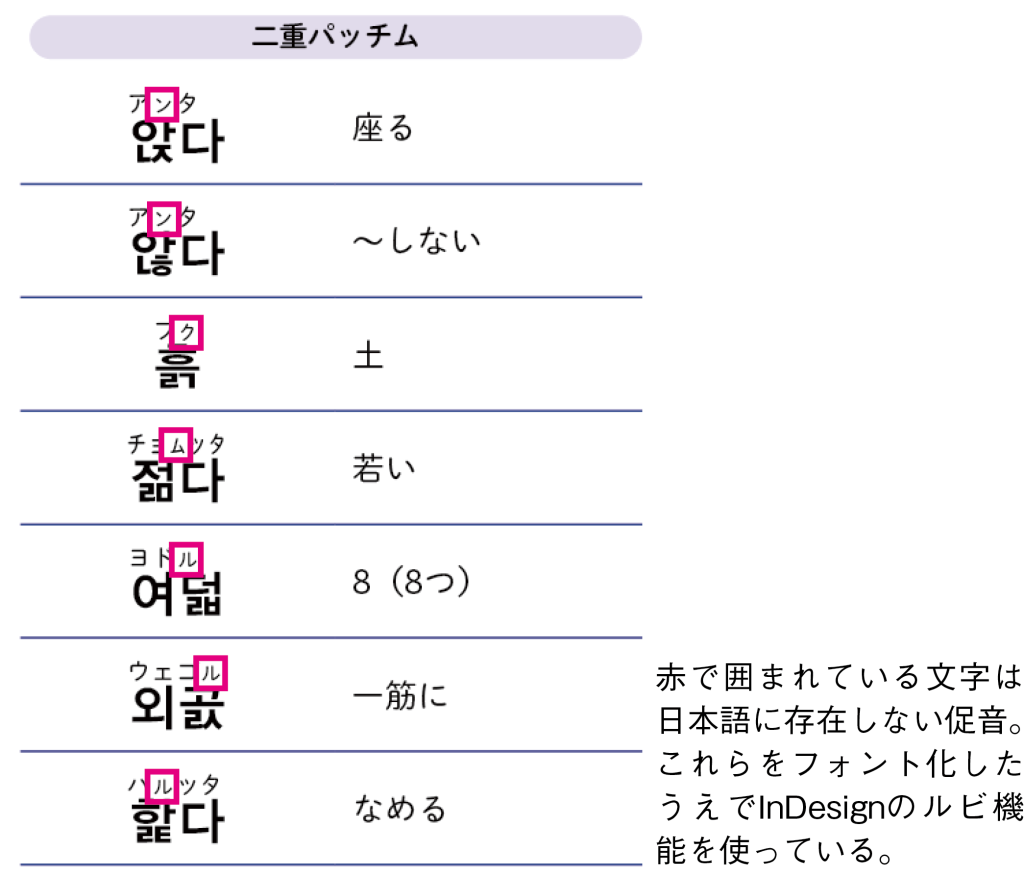

韓国語の発音表現用の促音フォント

韓国語の発音を表現する際、日本語には存在しない促音(小書きのかな)が使われます。ナミ字の級数を下げて再現することは可能ですが手間がかかります。また、親文字の上にルビとして置かれることが多いのですが、InDesignではルビ文字のサイズを細かくコントロールすることができません。そこで、促音用の専用フォントを開発しました。

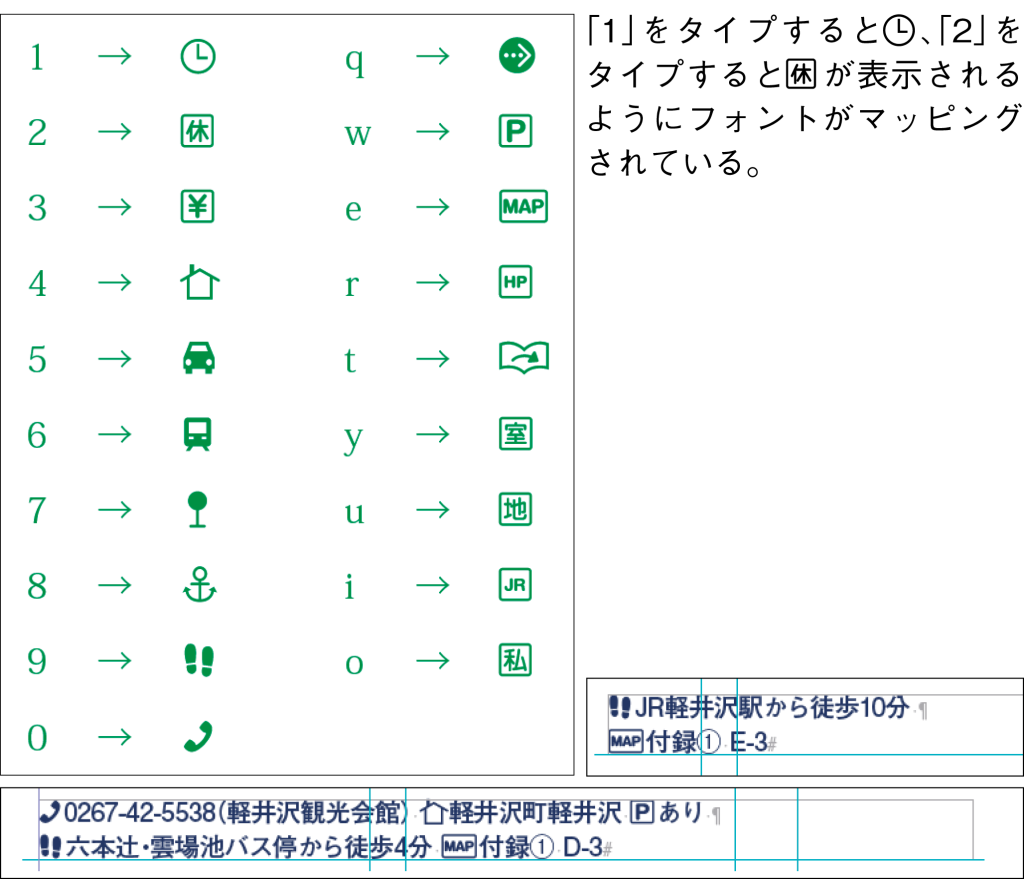

様々な書籍で利用機会の多いピクトフォント

ピクトグラムは様々なジャンルの書籍で利用される、意味を持ったグラフィックアイコンです。中でも、旅行ガイドブックの施設のデータ欄では必ず使用されるものです。そのため、当社では古くからピクトグラムをフォント化して文字として組版をする方法を採用してきました。効率的かつミスを防ぐための手法として今では一般的に行われています。